BUYMAでの活動を始めたばかりの方や、これからさらに売上を伸ばしていきたい方にとって「関税」というキーワードは、どうしても不安の種になりますよね。

同じ商品なのに関税の金額が毎回違う、前回はかからなかったのに今回は請求された、税関から急に連絡が来て焦った。BUYMAバイヤーとして経験を積んでいる方でも、関税まわりの対応は意外とあやふやなままにしてしまっているケースも少なくありません。

実際、私もかつてはその一人でした。配送業者や発送方法によって関税がかかったりかからなかったりする理由がわからず、いつも不安を抱えながら受け取っていました。

今回は、東京税関に実際に勤務していた元職員の方から直接聞いた「関税の仕組みと正しい対応方法」をお話していきます。関税は怖くない。むしろ正しく知っておくことで、BUYMAバイヤーとして大きな武器になります。

この記事を読むことで、お客様からの信頼を得ながら、トラブルやクレームを未然に防ぐ力が身につきます。知らないままでは損をする「関税の真実」をぜひ最後までチェックしてみてください!

この記事でわかること

この記事はこんな方におすすめ

BUYMA活動で避けられない関税の不安と実態

BUYMAで商品を販売していると、必ず一度は悩むのが関税に関する問題です。公式サイトにも詳しい説明はなく「結局、誰がいつ、いくら払うの?」と疑問を感じたことがある方も多いはずです。

同じ商品を輸入しても、配送会社やタイミングによって関税がかかったり、かからなかったり。関税の額がバラバラで、不安に感じるのは当然のことです。とくに初心者バイヤーにとっては、税関から突然連絡が来たり、インボイスの提出を求められたりするだけでも大きなストレス。

関税についての正しい知識がないと、毎回の取引が「当たりはずれの運試し」のようになってしまいます。しかしこの不安の多くは「知っていれば防げること」でもあります。

まずは、BUYMAバイヤーが日常的に感じている関税への疑問について整理していきましょう。

BUYMAバイヤーが抱える関税のモヤモヤ

BUYMAを始めると、誰もがぶつかる壁が「関税の不透明さ」です。公式サイトを見ても、関税の仕組みについて詳しい説明はありません。

商品を海外から日本に取り寄せた際、いきなり「◯◯円の関税が発生しました」と通知が来て、慌てたことがある人もいるのではないでしょうか?実際に、以下のような悩みを抱えている方が多く見受けられます。

- 前回と同じ商品を仕入れたのに関税が違う

- 国際郵便だと関税がかからなかったが、海外配送業者だと高額な請求がきた

- 支払い方法がカードのときもあれば、現金のみのときもある

- 関税の仕組みが複雑すぎて理解できない

これらはすべて、バイヤーとして活動するうえで避けられない疑問です。このままなんとなくの感覚で続けていると、ある日突然トラブルに巻き込まれてしまうこともあります。

公式な説明が乏しいなかで、配送業者や税関の判断に依存する場面が多く、初心者ほど混乱しやすいです

税関のホームページではわからないリアルな実情とは?

関税について詳しく知ろうと、税関のホームページを調べたことがある方も多いと思います。しかし実際には、情報が専門的すぎて理解できないことも多いのが現実です。

関税率は商品ごとに細かく分類されており、たとえばレザーシューズなのかスニーカーなのかで適用される税率が変わります。しかも、商業輸入なのか個人輸入なのかによっても扱いが違うため、初心者がひと目で理解するのはかなり難しいです。

さらに、税関からの郵便や問い合わせが届くと、その対応にも数日かかることがあります。結果として「税関で商品が1週間止まってしまう」といった事態が起きることも。

このように、表に出ている情報だけではわからない「リアルな税関対応」が、BUYMAバイヤーには求められるのです。

税関の公式情報は、輸入業者向けに専門的な記載がされていることが多く、個人バイヤーにとっては情報の理解が難しいです。とくに初めての輸入対応では、時間と労力を要するため、あらかじめ流れを理解しておくことが重要です

そもそも関税とは?基礎知識と支払いの仕組み

BUYMAで活動していくうえで、関税に関する基本的な知識を押さえておくことは欠かせません。ここでは、そもそも関税とは何なのか、どのようなタイミングでどのように支払うものなのかについて解説していきます。

関税と聞くと、なんとなく難しそうなイメージがあるかもしれませんが、仕組みを理解しておくことで今後の取引も安心して進められるようになります。

関税の内訳と支払いタイミングを理解しよう

関税とは、海外から商品を輸入する際に課される税金のことです。バイヤーが海外で買い付けた商品を日本へ輸入する場合、基本的に次の3つの税金を支払う必要があります。

- 関税

- 消費税

- 地方消費税

この3つが関税の支払いに含まれており、配送時にまとめて請求されます。

たとえば、海外の買い付けパートナーや現地在住バイヤーが直接お客様に商品を送る場合、発送時に配送業者へ商品の価格や原産国などを申告。日本の税関に到着すると、申告内容をもとに関税の金額が決定され、受取人がその金額を支払う流れとなります。

一方で、日本在住のバイヤーが海外から商品を取り寄せて自宅で受け取ってから発送する場合には、輸入者 = バイヤー本人になるため自分で関税を支払う必要があります。

BUYMAの商品ページで「関税負担なし」と表示されている商品は、バイヤーが関税を先に負担しているケースです。つまり、その販売価格のなかには関税がすでに含まれていることになります。

関税は、誰が支払うかによって表示内容が変わります。バイヤーが輸入し販売する場合は、販売価格に関税を含めるのが基本です。BUYMAではこの透明性が評価につながるため「関税負担あり / なし」の表記は非常に重要な意味を持ちます

「関税負担なし」と表示できる条件とは?

BUYMAでよく見かける「関税負担なし」という表記。実は、この表示ができるのには明確な条件があります。

まずもっとも多いのが、発送地が日本国内である場合です。バイヤーが海外から商品を受け取って、日本国内から発送していれば、バイヤー側で関税を支払い済みの状態になっています。

また、発送料が海外であるにもかかわらず「関税負担なし」となっているケースもあります。この場合、以下のいずれかに該当していることが多いです。

- 商品価格が1,666円以下で、課税対象外となっている

- 配送時にバイヤーが関税と送料を同時に支払い済みである

しかし、絶対にやってはいけないのが、実際の商品価格よりも安く申告する行為です。これは関税を免れるために意図的に価格を偽るもので、発覚すればBUYMAから垢BANの処分を受ける可能性があります。

BUYMAでは関税に関する虚偽申告を非常に重く見ています。アカウント停止になると、過去の評価や取引履歴もすべて失われるため、バイヤー活動にとって致命的です。関税負担の表記や申告には常に誠実な対応を心がけましょう

関税の金額が変動する理由とその仕組み

BUYMAで輸入した商品に対して「前回と同じ商品なのに、今回は関税が高かった」「なぜか関税がかからなかった」という経験をした方も多いのではないでしょうか?

実は関税額は一律ではなく、さまざまな要素に基づいて決定されているため、状況によって金額が変わることは珍しくありません。

関税がどのように計算されているのか、なぜ毎回金額が違ってくるのかについて、わかりやすく解説していきます。

関税額を決める税率の種類とは?

関税は、単純に「商品価格の○%」というように一律で決められているわけではありません。税関では、以下のような複数の税率を使い分けて関税を計算しています。

- 基本税率:すべての輸入品に対して設定されている標準的な税率

- 暫定税率:一時的に変更された税率。市場や物価の変動に応じて適用

- 特恵税率:発展途上国など、指定された国から輸入される商品に対して適用される税率

- 協定税率(EPA・FTA):経済連携協定を結んだ国からの輸入品に適用される税率

BUYMAバイヤーにとって、とくに関係があるのが協定税率です。多くのブランド商品は欧州やアジア諸国から仕入れることが多く、そういった国々と日本はEPA(経済連携協定)を結んでいるため、協定税率が適用されるケースが多くなっています。

関税率は商品の種類によっても細かく分かれています。たとえば、カバンは8〜16%・アパレルは8~12%・革靴は30%または4,300円の高いほう・スニーカーは8%・革財布は10~16%・アクセサリーは10%など、ジャンルによって大きく異なります

同じ商品でも毎回関税が違うのはなぜ?

BUYMAバイヤーの多くが疑問に感じるのが「同じ商品なのに、仕入れるたびに関税額が違う」という点です。実はこれ、間違っているわけではなく、通関時の判断によって関税の金額が変わる仕組みが背景にあります。

税関では、申告されたインボイス(品名・価格・原産国など)をもとに、通関士が1件ずつ関税を計算します。そのため「前回とまったく同じ商品を輸入したのに、今回は金額が高い(あるいは安い)」ということが起こるのです。

こうしたケースに対して、もし明らかに金額がおかしいと感じた場合は、支払い前に税関へ問い合わせをすることをおすすめします。

関税の計算は人の手によっておこなわれているため、システム上の自動計算ではなく、判断による差が生まれることがあります

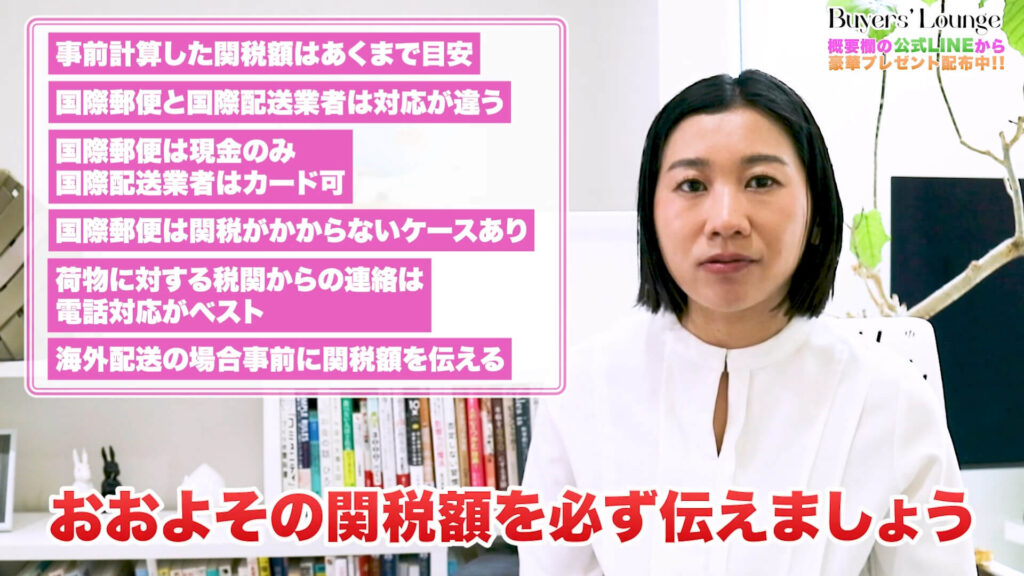

配送方法で変わる関税と手数料の取り扱い

BUYMAで海外の商品を取り扱う際、関税だけでなく、どの配送方法を使うかも非常に重要なポイントになります。配送方法の違いによって関税のかかり方や手数料、到着スピードまで大きく変わってくるため、しっかりと理解しておきましょう。

この章では、国際郵便と国際配送業者の違いを解説し、それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。

国際郵便と国際配送業者の違い

海外から商品を発送する方法は、大きく分けて国際郵便と国際配送業者の2種類があります。それぞれの特徴を知っておくことで、商品や状況に応じた最適な選択ができるようになります。

【国際郵便】

各国の郵便局(USPS・Australia Post・Post Italiane・Parcelforce・RoyalMail)が発送 → 税関 → 日本の郵便局が配達する行政の配送サービスです。ドイツから荷物を送るときのDHLは、ドイツポストと提携しているので国際郵便扱いです。

【国際配送業者】

民間の配送会社が直接海外から日本まで配送をおこなう方法です。配送スピードが速く、追跡機能も充実しています。

この2つの大きな違いは、配送速度と課税基準。たとえば、DHL Expressを使えばヨーロッパから日本まで最短5~7日ほどで届くため、急ぎの発送にも向いています。また、各配送業者から発行される追跡番号で、荷物の現在位置をリアルタイムで把握できる点も安心です。

BUYMAでは、お客様からの信頼につながる要素として、配送の安定性が重視されます。繁忙期やイベント前などのタイミングでは、民間配送業者を選ぶことで遅延リスクを減らすことができます

DHL・FedExを使うと関税はどうなる?

DHLやFedExなどの国際配送業者を利用した場合、基本的に、1万円以上の荷物すべてに関税がかかります。また、関税とは別に手数料が発生する点も特徴です。

以下に2つの例を挙げます。

- DHLの手数料:1,980円または関税・諸税の2%のいずれか高いほう

- FedExの手数料:1,000円または関税・諸税の2%のいずれか高いほう

支払いは、メールで届く案内からクレジットカード決済が可能という点もメリットです。

一方で、国際郵便の場合は現金払いのみであることが多く、配達時に直接現金で支払わなければならないケースがほとんどです。高額な関税が発生した場合は事前に郵送で通知が届き、数日後に荷物が届くといった遅れもあります。

また、12月のような繁忙期には国際郵便の配送が大幅に遅れることもあるため、配送方法の選択が到着時期に大きく影響します。

配送方法を選ぶ際には関税・手数料・支払い方法・到着速度を総合的に判断することが重要です。とくに法人バイヤーや高単価商品の取引が多い方は、多少コストがかかっても配送業者の利用がおすすめです

関税がかからないケースとは?その理由を徹底解説

BUYMAで商品を販売していると「今回は関税がかからなかった!」という経験をすることがあります。ラッキーに感じる一方で「本当にこれでいいのかな?」「あとから請求されたりしないのかな?」と不安になる方もいるかもしれません。

ここでは、関税がかからない理由と、それが合法的なケースであるかどうかについて詳しく解説していきます。

「課税漏れ」はなぜ起こるのか?

まず大前提として、国際配送業者(DHLやFedExなど)を利用した場合は、課税対象の商品には必ず関税がかかると考えてください。民間の配送業者では、税関通過の際に必ず通関士が関税額を計算し、請求されます。

一方で、国際郵便を使った場合には、課税対象のはずなのに関税が請求されないことがあるのです。これは関税が免除されたわけではなく、税関の現場で徴収が見送られたケースに該当します。

実は、税関では毎日膨大な数の荷物が届いており、すべてを完全にチェックするのは現実的に難しいのが実情です。とくに、関税額が少額だったり個人輸入として扱われる場合には、法的に認められた範囲で検査を省略することが可能となっています。

そのため、関税がかかってもおかしくない商品が、結果として関税なしで届くということが起こるのです。

税関職員には「職権による通関処理の簡略化」という権限があり、優先度の高い違法品(麻薬や銃器など)の取り締まりを重視しています。よって、金額が少なく法的にグレーでない商品については、関税徴収がおこなわれないことがあります

「払わなくて大丈夫?」と感じたときの判断基準

「関税がかからなかったけど、あとから請求されたらどうしよう……」と不安になる方もいるかと思います。

結論から言うと、通関時に関税が請求されなかった場合は、後日追加で請求されることは基本的にありません。税関の検査結果は、その時点での判断に基づいて完了しているため、関税の徴収がおこなわれなかった場合はそのまま問題なく受け取ってOKです。

ただし、バイヤーとして注意すべきなのは「わざと関税を免れるような申告をしないこと」です。実際の販売価格よりも安い金額でインボイスを記載したり商品内容をあいまいにすることは、税関からの調査対象となり、最悪の場合BUYMAアカウントの停止につながります。

また、お客様から「どうして関税がかからなかったのか?」と聞かれた場合には、正直に「通関の判断によるものです」と伝えれば問題ありません。

BUYMAでは透明性のある取引が求められるため、たまたま関税がかからなかったケースでも、商品価格に関税分を含めるなど、あらかじめリスクを考慮した価格設定が重要です

税関からの連絡が来たときの対応法

BUYMAでバイヤー活動をしていると、ある日突然税関から電話や郵便で連絡が来ることがあります。

初めてそのような連絡を受けたときは、何をどう対応すればいいのか不安になるかもしれません。しかし、事前に対応方法を知っておけば、焦らずに正しく対処できます。

この章では、税関からの連絡があった場合の具体的な流れと注意点を、わかりやすく解説します。

電話対応がベストな理由とは?

税関からの連絡は、主に以下のようなケースで発生します。

- インボイスが荷物に同封されていなかった

- 商品の素材や用途について確認が必要な場合

- 輸入形態(個人輸入か商業輸入か)の確認

これらの確認事項に対して郵便でやりとりをすると、数日かかってしまうこともあります。そのため、もし税関から郵便で連絡が届いた場合は、できるだけ電話で対応するのがベストです。

電話で問い合わせをするとその場でメールアドレスを案内され、必要なインボイスや確認資料を送信することで、その日のうちに通関手続きを完了させることも可能。重要なのは、税関からの連絡には誠実に、事実を正確に伝えることです。

税関は書類の不備を補足確認する場であり、敵ではありません。正直に対応すれば、むしろスムーズに処理されることがほとんどです。誤魔化すよりも、事実を伝えることで信頼される対応ができます

個人輸入と商業輸入の違いをどう伝えるか?

税関からの確認でとくに多いのが「これは個人輸入ですか?商業輸入ですか?」という質問です。

このとき、BUYMAバイヤーは原則として商業輸入に該当します。たとえ1件1件の発送が小規模であっても、お客様に販売する目的で商品を輸入している時点で、商業輸入として扱われます。

ここで「個人用です」と誤って回答してしまうと、内容に整合性がなくなり、トラブルのもとです。お客様が税関から連絡を受けた場合は、販売価格がわかるBUYMA上の購入メールや商品ページなどを提出してもらい、スムーズな通関を促すようサポートしましょう。

また、バイヤーとして継続的に輸入をおこなっている場合は「税関発給コード」を取得することをおすすめします。これにより輸入実績が蓄積され通関処理もスムーズになり、関税の口座引き落とし設定も可能になるため、手続きの手間が格段に減ります。

商業輸入者としての姿勢を持つことで、BUYMAバイヤーは信頼される存在になります。通関コードの取得は義務ではありませんが、長期的に輸入ビジネスを続けていくなら確実にメリットがあります

BUYMAバイヤーとして信頼される関税対応とは?

BUYMAで継続的に成果を出していくためには、商品知識や仕入れルートだけでなく、関税に対する的確な対応力も欠かせません。関税にまつわるトラブルを未然に防ぐことで、お客様の満足度が高まり、リピーター獲得にもつながります。

この章では、BUYMAバイヤーとして信頼される関税対応について、ポイントを整理していきます。

お客様対応で信頼を勝ち取るためのポイント

関税に関するトラブルの多くは、事前に正しく説明をしていなかったことが原因で起こります。バイヤーは注文を受けた段階で、以下のような対応を徹底することが重要です。

- 注文確定後、関税の有無とおおよその金額を必ず伝える

- 発送方法によって関税がかかる可能性があることを説明する

- 税関から連絡があった際の対応方法を事前に案内しておく

とくにお客様が自分で関税を支払う海外発送の場合、不安を取り除くフォローアップが不可欠です。商品価格に関税を含めた「関税負担なし」形式にしている場合でも、バイヤー側がどのように負担しているかを丁寧に説明しておくと、信頼度がさらに高まります。

関税に不安を感じるお客様は少なくありません。丁寧な対応が信頼につながり、結果的に高評価レビューやリピーター獲得へとつながります

関税の理解がBUYMA成功のカギになる

BUYMAで成果を出すうえで、関税の知識はなくてもなんとかなるものではなく、あるかないかでバイヤーとしての信頼性が大きく左右される重要なスキルです。

関税は難しそうに見えても、ポイントさえ押さえれば決して怖いものではありません。お客様への信頼対応・トラブル時のスムーズな処理・価格設定の戦略まで、あらゆる場面で関税の理解は武器になります。BUYMAをビジネスとして捉えていくなら、必ず向き合っておくべきテーマです。

知識がライバルと差をつける最大の武器に

関税についての知識を持っているかどうかは、バイヤーとしての見えない差を生みます。関税の案内がしっかりしているバイヤーは、お客様からの信頼も厚くトラブルも減るため、自然と評価が上がっていきます。

また、BUYMAでのリピーター獲得においても「安心して買える人」という印象は非常に重要です。専門的な説明ができるバイヤー = 頼れる存在として認識されるようになります。

さらに、価格設定の面でも関税を見込んだうえでの戦略を立てられるようになると、利益を安定させることが可能になるでしょう。

BUYMAで継続的に成果を出している上級者ほど、関税についての知識が豊富です。差が出るポイントは、仕入れや販売テクニックよりも、こうしたお客様目線の安心設計にあるといえます

BランやLINE特典でさらに理解を深めよう

実践的なノウハウを学びたい方は、BUYMAスクール「Buyer’s Lounge(通称:Bラン)」をぜひ活用してみてください。

私の公式LINEでは、BUYMAに役立つ6つの無料特典をご用意しています。仕入れ・販売・リサーチ・ブランディングまで、バイヤー活動を加速させる実践的なヒントが詰まっています。

また、Bランでは現役バイヤー講師が実際に使用しているノウハウをまとめた55本以上の動画コンテンツが、24時間いつでも見放題。定期開催されるオンラインセミナーや、会員限定のチャット・交流会などを通じて、仲間と一緒に学びながら成長できる環境が整っています。

独学だけでは限界を感じるタイミングが必ず訪れます。そんなときに、実績ある講師や仲間と学べる場所があることは、BUYMAで長く活動を続けていくうえでの大きな支えになります。Bランは、学びと実践が一体化された成長に直結する場所です

補足解説

BUYMAで成果を出すには、商品力や価格設定だけでなく、関税に対する正しい理解が不可欠です。関税の知識は、トラブル回避・信頼構築・売上の安定化という3つの面で大きな役割を果たします。

とくに初心者バイヤーほど、知らないことによる不安や損失が起こりやすいです。そのため、関税の仕組みや対応法を学ぶことは、自分とお客様を守ることにつながります。

本記事では、元税関職員による現場でしかわからないリアルな情報も交えながら、BUYMAバイヤーに必要な関税の全体像をまとめました。今後お客様対応や配送設定、商品価格の調整などにおいて関税を理解しているかどうかが、ほかのバイヤーとの大きな差になってきます。

この記事から学べる5つのポイント

1. 関税の仕組みと支払いの流れが明確になる

関税は輸入者の立場によって支払い先が変わります。どのタイミングで誰が払うのかを把握することで、配送や価格設定にも自信を持てるようになります。

2. 関税額の変動要因を理解できる

同じ商品でも関税が毎回違う理由は、税率の種類や通関士の判断によるものです。商品ジャンルや申告内容の違いが金額に影響を与えることを知れば、的確な対応が可能になります。

3. 配送方法ごとの特徴と関税対応がわかる

国際郵便と配送業者(DHL・FedExなど)では、関税のかかり方も支払い方法も異なります。スピード重視かコスト重視か、状況に応じた選択がバイヤーの信頼度を高めます。

4. トラブル時の対応手順が明確になる

税関から連絡が来たときの正しい対応・個人輸入 / 商業輸入の違い・税関コードの取得まで、実務に役立つ知識を身につけることは、バイヤーとしての信頼性を守るうえで重要な情報です。

5. お客様に信頼される関税の説明ができるようになる

事前に関税の目安を伝える・発送方法を説明する・対応フローを共有する。お客様の関税への不安を取り除けるバイヤーは、自然と評価も高まります。